帝国データバンクは、2025年5月以降における食品の値上げ動向と展望・見通しについて分析を行った結果を公開しました。

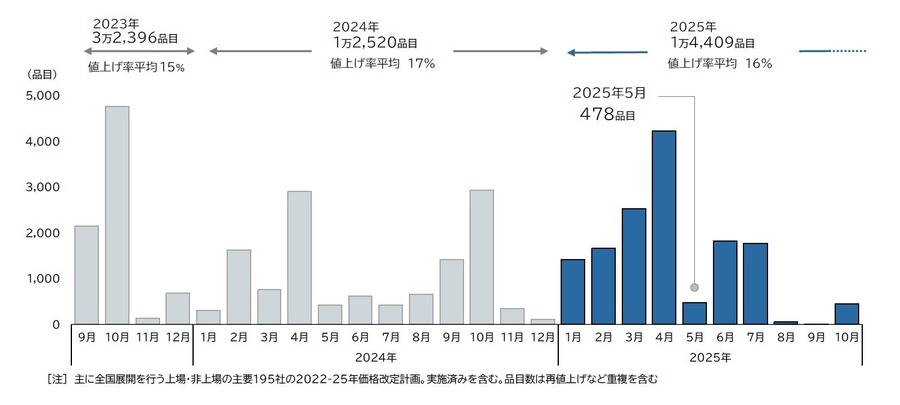

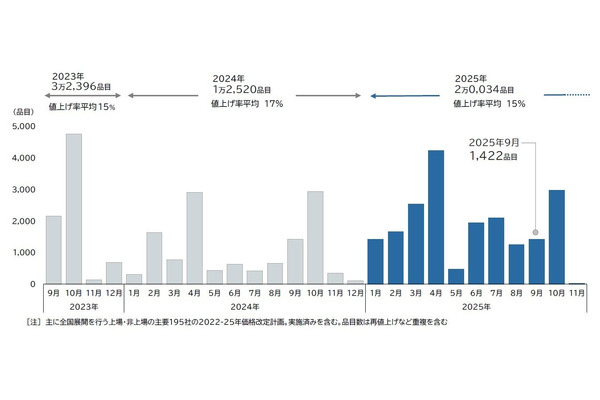

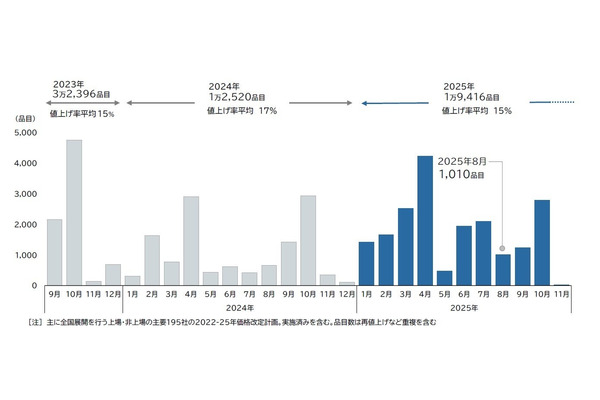

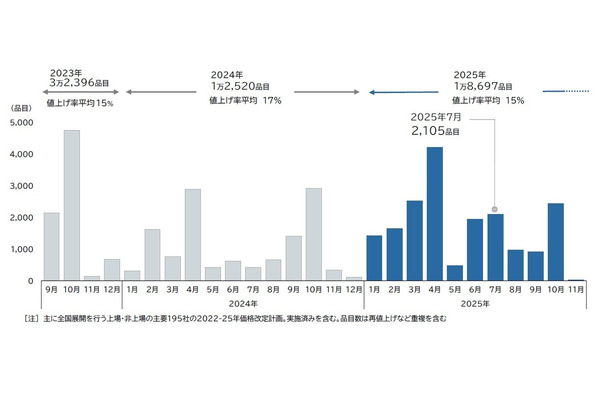

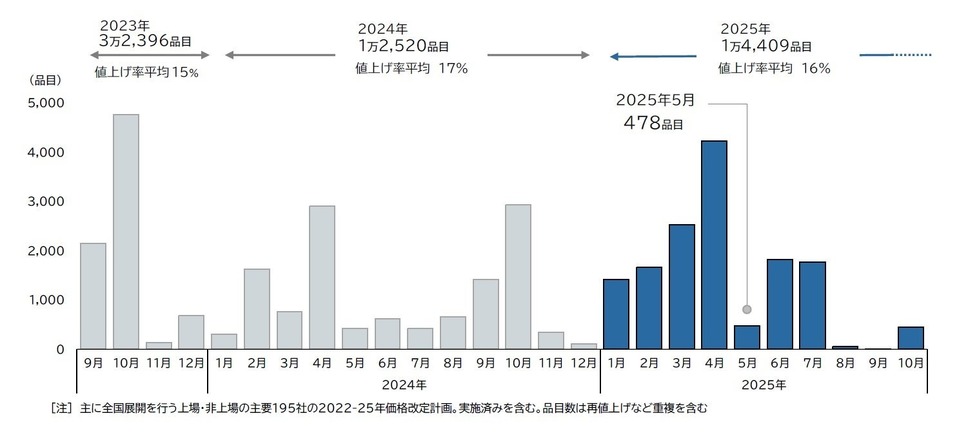

2025年5月の食品値上げは478品目となり、前年同月比で11.9%、51品目増加しました。5ヶ月連続で2024年を上回る結果となっています。通年の値上げ累計は10月までの公表分で1万4409品目に達し、2024年実績1万2520品目を大きく上回りました。1回当たりの平均値上げ率は16%と、前年の17%をわずかに下回ったものの、依然として高水準を維持しています。

食品分野別では、2025年5月の値上げ品目はカレールウなど香辛料を中心とした「調味料」192品目や、ハム・ソーセージなど食肉加工食品が多くを占める「加工食品」137品目が目立ちました。通年では、「調味料」4904品目が最多で、「加工食品」3685品目、清酒やビール、清涼飲料水など「酒類・飲料」2759品目が続きます。

値上げの主な要因としては、原材料の価格高騰や人手不足、流通コストの上昇に加え、光熱費の上昇による影響が再燃しています。特に原材料などモノ由来の値上げが全体の97.9%を占め、人件費上昇による影響も52.0%と、要因別調査を開始した2023年以降で過去最高を記録しました。

人件費や物流費のコスト増加、過去の円安による輸入コスト増加、国内外での天候不順による原料高、エネルギーコスト増加など、値上げの要因は複雑化しています。1ドル140円前後の円高の影響による小麦粉値下げの動きはあるものの、包装資材を含めたモノ由来、サービス由来の値上げ圧力は続いている状況です。帝国データバンクは、2025年夏以降も価格改定の動きが続くと予想しています。

値上げは消費者の購買行動に大きな影響を与えており、節約志向を受けて小売店は価格設定や品揃えの見直しを迫られています。一方で、メーカー各社は採算改善を目指して価格改定を続けています。

今後の展望として、2025年の値上げ品目数が2万品目に達する可能性も指摘されています。値上げ要因が多様化する中、小売業界は消費者ニーズと採算性のバランスを取りながら、引き続き厳しい経営判断を迫られることになりそうです。