帝国データバンクは、価格転嫁に関する企業の見解を調査した結果を発表しました。2024年上半期における物価高倒産は、484件と過去最多ペースで増加しており、企業収益の改善には価格転嫁をいかにスムーズに進められるかが喫緊の課題です。

調査結果

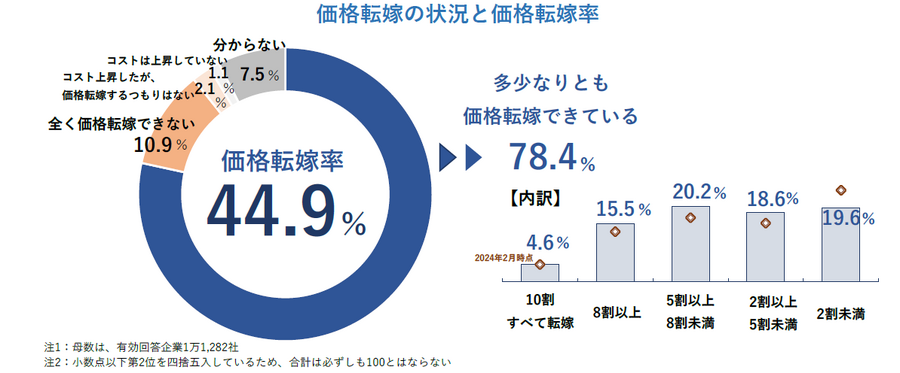

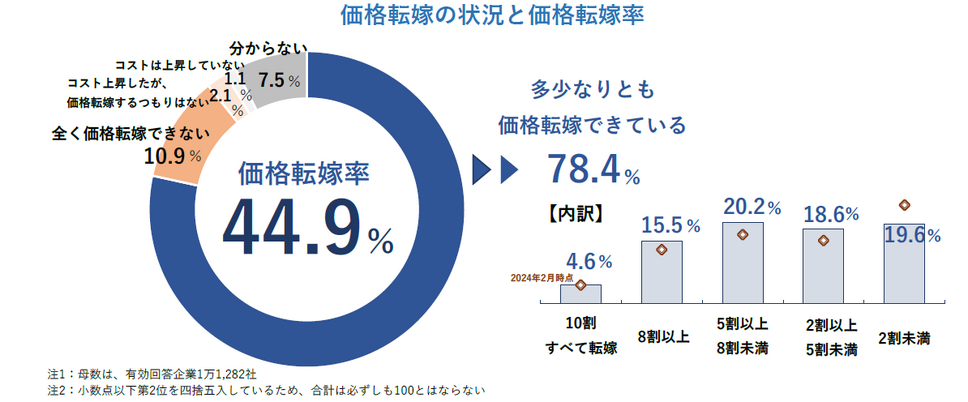

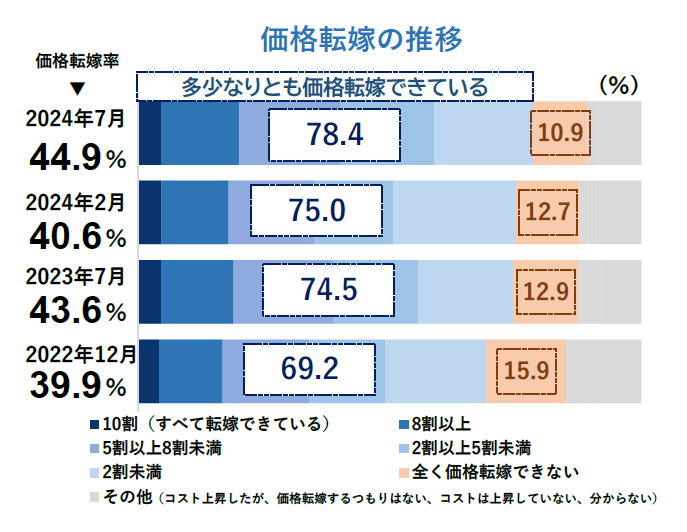

本調査は、2024年7月の景気動向調査とともに実施されました。調査結果によると、自社の商品・サービスに対しコストの上昇分を「多少なりとも価格転嫁できている」と回答した企業の割合は78.4%で8割近くにのぼり、「全く価格転嫁できない」と答えた企業は10.9%と約1割でした。価格転嫁率は44.9%と前回の2024年2月調査時から4.3ポイント上昇しましたが、内訳に注目すると、5割以上を企業が負担しています。

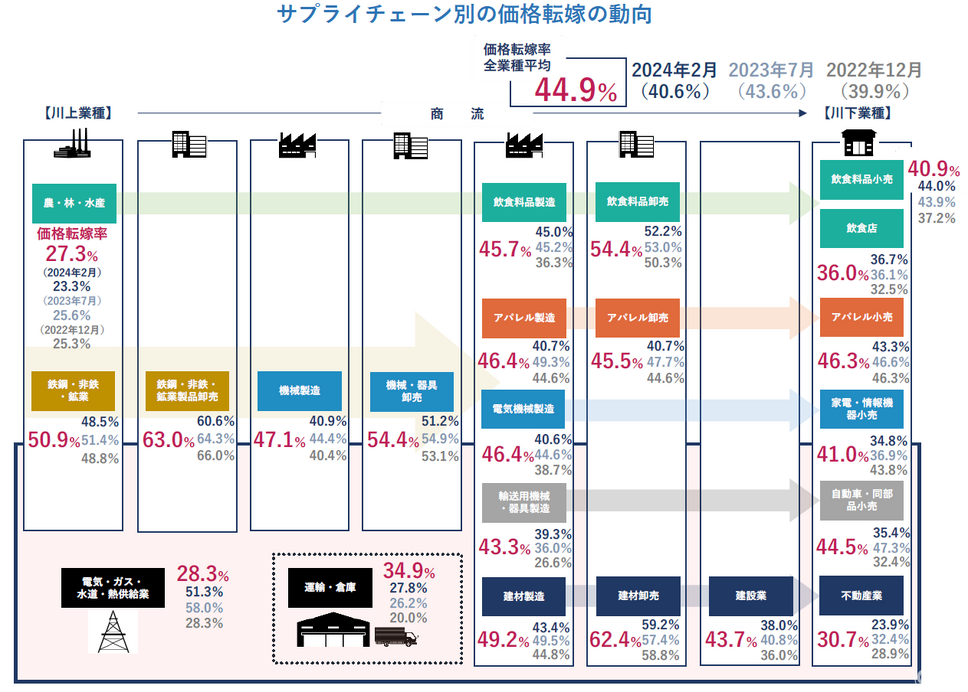

業種別の価格転嫁率では、「化学品卸売」が65.0%、「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売」が63.0%と6割以上となりました。「医療・福祉・保健衛生」、「娯楽サービス」「金融」、「農・林・水産」などでの価格転嫁率は3割以下と低水準です。

サプライチェーン別にみると、前回と比べて改善幅は小さいものの、価格転嫁が全般的にやや進展しています。特に、サプライチェーン全体に関わる「運輸・倉庫」は34.9%と3割台に到達。企業からは「物流の2024年問題の後押しもあり、取引先との交渉がスムーズにいくことが多い」といった声が聞かれ、2024年問題が広く知られたことが追い風になっている様子がうかがえました。

サプライチェーンの川下にあたる「飲食店」は36.0%、「飲食料品小売」は40.9%で、前回調査から転嫁率が後退しています。「ある程度の値上げは消費者も理解してくれるが、あまりにも価格が上がると来店率が下がると思いなかなか値上げに踏み切れない」など、客離れへの懸念から転嫁が難しいといった声が寄せられました。業種間で、格差が広がりつつあります。

調査の結果、8割近い企業で多少なりとも価格転嫁ができており、価格転嫁率は前回より上昇しました。取引先への丁寧な説明などを通じて転嫁ができている企業が増えたものの、企業負担の割合が5割を超えているのが現状です。価格転嫁に対する理解が浸透して実施が進んだ一方で、原材料価格の高止まりや人件費の高騰、同業他社の動向、消費者の節約志向も相まって、「これ以上の価格転嫁は厳しい」といった声も多数寄せられ、進み出した価格転嫁が頭打ちになる可能性もあります。

中小企業庁は、2024年8月2日付けで、受注側の立場で価格交渉のしやすさや価格転嫁の現状について評価し、発注側企業ごとに公開しました。低評価企業への指導や助言を通じて、価格転嫁を促進しています。帝国データバンクは、政府による価格転嫁に対する支援は一定の成果があがっているようだとした上で、厳しい現状の打破には原材料の安定供給に向けた政策や賃上げの支援を継続しつつ、購買意欲を刺激する大規模減税など収入増加につながる経済施策が必須だろうと分析しています。

なお、各企業から寄せられた声を含む詳細な調査結果は、帝国データバンクの公式サイトにてダウンロードすることが可能です。